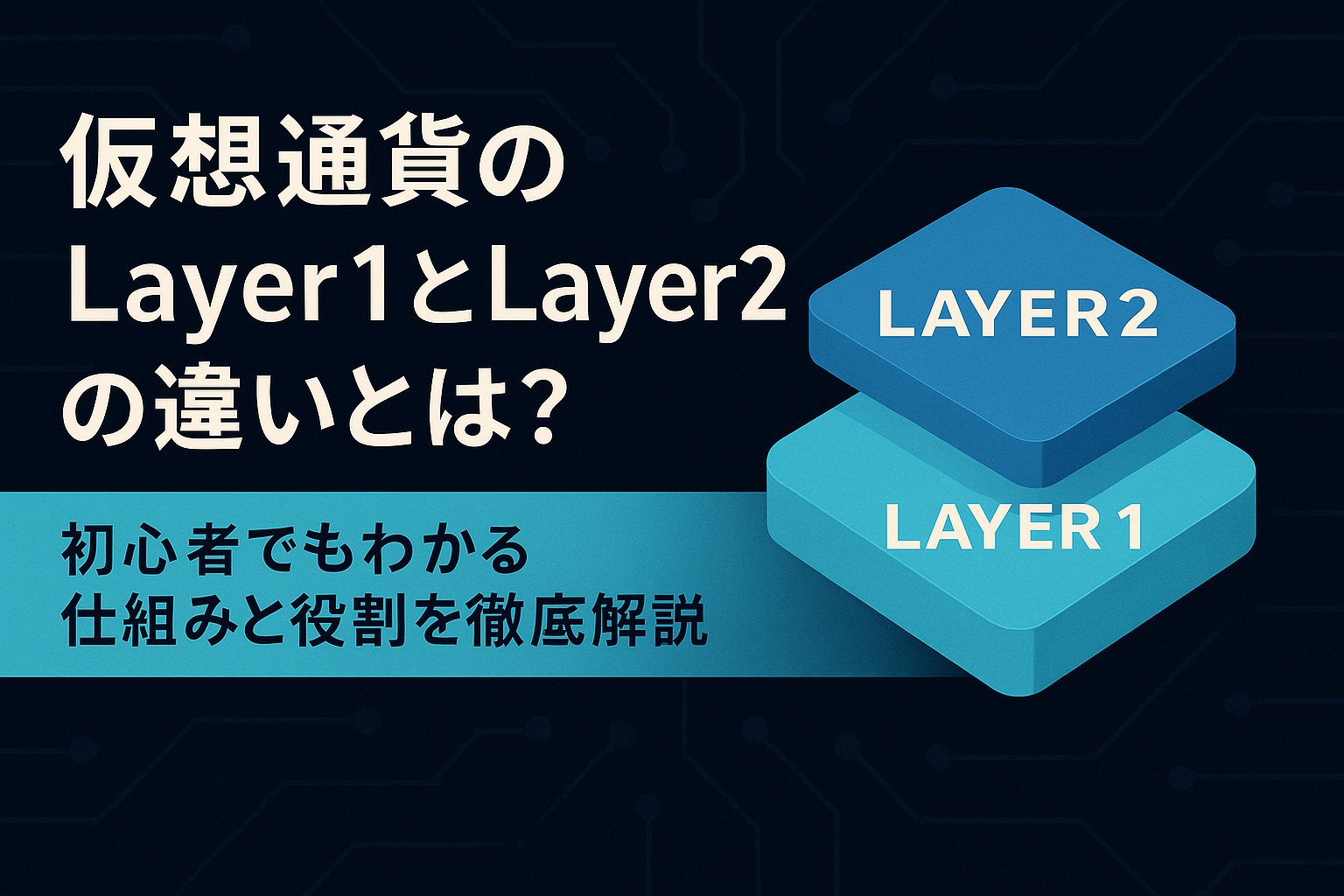

仮想通貨やブロックチェーンの世界を学ぶと、「Layer1」と「Layer2」という言葉に出会うことが多くなります。

これらは、ブロックチェーンの「基盤」と「拡張レイヤー」を意味し、それぞれ異なる役割と特性を持っています。

本記事では、初心者でも理解できるように、Layer1とLayer2の違いや仕組み、

注目プロジェクトについてわかりやすく解説。

これから仮想通貨を始めたい方や、技術の背景を知って投資判断に活かしたい方に必見の内容です。

Layer1とは?|ブロックチェーンの基盤技術

Layer1は、ビットコインやイーサリアムなどの基盤となるブロックチェーンネットワークを指します。

この層がトランザクションの記録や検証、セキュリティを担っています。

代表的なLayer1の仮想通貨

Bitcoin(BTC):最も信頼性の高いLayer1

概要:

2009年に登場した世界初の仮想通貨。

中央管理者がいないピアツーピアネットワークで、通貨としての使用を想定しています。

特徴:

- **Proof of Work(PoW)**による高いセキュリティ

- 発行上限が2,100万BTCと決まっており、インフレに強い

- スマートコントラクトは実装されておらず、機能は限定的

用途:

- 価値の保存(デジタルゴールド)

- 決済手段(ただし速度と手数料の面で課題あり)

Ethereum(ETH):スマートコントラクトのパイオニア

概要:

2015年に登場したブロックチェーンで、スマートコントラクト機能を初めて導入。

DApps、NFT、DeFiなどの基盤として発展。

特徴:

- 分散型アプリケーション(DApps)開発が可能

- ネットワークの混雑時にはガス代(手数料)が高騰

- セキュリティの高いPoS(Proof of Stake)に移行済み(The Merge)

用途:

- NFTの取引(例:OpenSea)

- DeFiプロトコル(例:Uniswap, Aave)

- DAO(自律分散組織)

Solana(SOL):超高速処理を誇る次世代ブロックチェーン

概要:

2020年に公開された高パフォーマンスなLayer1。

1秒間に数千〜数万件の処理が可能とされるスケーラビリティに優れる設計。

特徴:

- 独自のProof of History(PoH) + PoSで高速化を実現

- ガス代が非常に低い(ほぼゼロに近い)

- 過去にネットワーク停止を何度か経験(安定性が課題)

用途:

- NFTマーケット(Magic Edenなど)

- 分散型ゲームや高速DEX(例:Raydium)

Avalanche(AVAX):高スループットと柔軟性を併せ持つLayer1

概要:

「ブロックチェーンを自由に構築・接続できる」柔軟性が強みのネットワーク。

独自のサブネット(Subnet)構造を採用。

特徴:

- 秒単位で確定する超高速な処理

- Ethereumとの互換性もある(EVM対応)

- 独立した用途ごとのサブネット構築が可能

用途:

- 分散型金融(DeFi)

- トークン発行やゲーム開発基盤

Layer1のメリット

① セキュリティが高く信頼性がある

Layer1はネットワークの根幹そのものであり、

独自のコンセンサスアルゴリズム(PoWやPoS)によってセキュリティが確保されています。

- ビットコインのPoW:大量の計算リソースを必要とし、攻撃コストが高いため安全

- イーサリアムのPoS:ステーキングされた資産を担保に、悪意あるノードを排除

このため、資産の保管・送金における「安心感」が高いです。

② 単独で完結したネットワーク設計

Layer1は、外部依存せずにトランザクションの検証・承認・記録までをすべて自律的に行います。

- スマートコントラクトが直接Layer1上で実行可能(例:Ethereum)

- 取引データは全ノードに記録され、改ざん耐性が強い

これは「分散性と完全性」の観点で非常に重要です。

③ 独自のネイティブトークンを発行できる

Layer1のブロックチェーンは、それぞれのネットワークを維持するための

ネイティブトークン(ETH、SOL、BTCなど)を持ちます。

ネイティブトークンは以下の用途で活用されます:

- トランザクション手数料の支払い

- ステーキングやマイニング報酬

- ガバナンス投票(プロジェクトの方向性に参加)

このように、ユーティリティ性が高いため、長期保有の投資対象として人気があります。

Layer1の課題

① スケーラビリティ問題(処理速度の限界)

ブロックチェーンは「分散性」「セキュリティ」「スケーラビリティ」の3要素を同時に満たすのが困難で、

これを「ブロックチェーン・トリレンマ」と呼びます。

Layer1では特にスケーラビリティ(処理能力)が制限されがちです:

- Bitcoin:約7件/秒(TPS)

- Ethereum:約15〜30件/秒(L1)

ユーザーやDAppsが増えると、ネットワークが混雑し、取引が遅延することがあります。

② 手数料(ガス代)が高騰しやすい

Layer1はすべての取引をオンチェーンで処理するため、トラフィックが増えるとガス代が高騰します。

特にEthereumでは以下のような事例があります:

- NFTの人気ミント時にガス代が100ドル以上に

- DeFiの取引1回で数十ドルのコストが発生

これにより少額利用者が参入しにくくなるというデメリットがあります。

Layer2とは?|Layer1の処理能力を拡張する技術

Layer2は、Layer1ブロックチェーンのスケーラビリティを改善するための技術的ソリューションです。

主に、トランザクション処理をLayer1の外部で実行し、結果だけをLayer1に記録します。

主なLayer2ソリューション

① Optimistic Rollups(オプティミスティック・ロールアップ)

概要:

Optimistic Rollupsは、トランザクションをまとめてLayer1に投稿することでコストを削減するLayer2技術です。

主にEthereumと連携して開発されており、ArbitrumやOptimismなどが代表例です。

仕組み:

- すべてのトランザクションは**正しいと仮定(optimistic)**されて処理される

- 異議申し立て期間中に不正があればLayer1上で検証される(Fraud Proof)

- 異議がなければ、そのまま最終確定

メリット:

- データ圧縮によりガス代を大幅に削減

- 多くの既存DAppsが容易に移行可能

- Ethereumのセキュリティを継承

デメリット:

- 出金に時間がかかる(異議申立て期間:約1週間)

- 完全な即時確定ではない

② ZK Rollups(ゼロ知識ロールアップ)

概要:

ZK Rollupsは、「ゼロ知識証明(Zero-Knowledge Proof)」を使って、

オフチェーンで実行されたトランザクションが正しいことを暗号的に証明し、まとめてLayer1に記録します。

代表プロジェクト:

- zkSync

- StarkNet

- Polygon zkEVM

仕組み:

- トランザクション処理はLayer2で行い

- 証明書(ZK-SNARK/ZK-STARK)を生成してLayer1に提出

- Layer1はその証明書だけを検証し、内容に立ち入らない

メリット:

- ガス代が非常に安い

- トランザクションの即時確定が可能(異議申立て不要)

- セキュリティとプライバシー性が高い

デメリット:

- 実装が技術的に高度で複雑

- 対応するDAppsが少なく、エコシステムがまだ発展途上

③ ステートチャネル(State Channels)

概要:

State Channelsは、ユーザー間の一連の取引をオフチェーンで実行し、

最終的な結果だけをLayer1に記録する手法です。少人数で頻繁にやり取りするケースに適しています。

代表例:

- BitcoinのLightning Network

- EthereumのRaiden Network

仕組み:

- Layer1上で「チャネル」を開設

- その後の取引はオフチェーンで即時実行

- 最後にチャネルを閉じるとき、最終結果だけをLayer1に記録

メリット:

- ガス代ほぼゼロで、即時決済が可能

- 負荷の軽減によりLayer1の混雑も緩和される

デメリット:

- 基本的に2者間のやり取り向け

- 一般ユーザーには利用ハードルが高め

- チャネルの開閉にはLayer1への手数料がかかる

Layer2のメリット

✅ トランザクション手数料(ガス代)が安い

Layer2では、トランザクションの実行や処理をオフチェーンで行うため、ガス代が劇的に下がります。

- Ethereum本体での送金:10〜50ドル

- Arbitrum/Optimismなどでは:数十円〜数円レベル

とくにNFTの取引やDeFiのスワップなどでは、コスト削減の恩恵が非常に大きいです。

✅ 取引処理が高速

Layer2はLayer1のボトルネック(TPSの低さ)を解消します。

例えば:

- Ethereum L1:15 TPS前後

- Optimism:2,000 TPS以上

- zkSync:数千〜数万 TPSを目指している

このように、処理スピードが上がることで、ユーザー体験(UX)も大きく向上します。

✅ Layer1のセキュリティを引き継ぐ

Layer2は「Ethereumのセキュリティをそのまま使う設計(セキュリティ継承型)」が基本です。

- ロールアップでは最終的な記録はLayer1に残る

- 異議申立て(Fraud Proof)や暗号証明(ZKP)で不正を防止

これにより、低コスト・高速ながら、セキュリティは高水準を維持しています。

Layer2の課題

⚠ Layer1と比べると分散性・透明性に課題

Layer2は現状、多くが運営主体に依存しています。

- 開発者・オペレーターが集中している

- ノードの数が少ない(中央集権寄り)

これは一時的な集中による検閲耐性の低下や、透明性の不足を招く可能性があり、完全な分散化には課題があります。

⚠ 新技術ゆえにバグや脆弱性のリスクがある

Layer2はまだ発展途上で、以下のようなリスクが現実にあります:

- zkSyncでのバグによる資金移動の一時停止

- Rollupブリッジの脆弱性(資産盗難リスク)

- スマートコントラクトの監査不足

特に、スマートコントラクトのバグは資金ロックや盗難に直結するため、投資や利用時には信頼性の高いプロジェクトを選ぶ必要があります。

Layer1とLayer2の違いを表で比較

| 比較項目 | Layer1 | Layer2 |

|---|---|---|

| 定義 | ブロックチェーン本体 | 補完・拡張する外部レイヤー |

| 例 | Bitcoin, Ethereum | Arbitrum, Optimism, zkSync |

| セキュリティ | 高い(自前で保持) | Layer1に依存 |

| 取引速度 | 遅め | 速い |

| 手数料 | 高くなりがち | 安くなる傾向 |

| スケーラビリティ | 限界がある | 拡張可能 |

投資視点でのLayer1・Layer2の注目ポイント

Layer1が魅力的な理由

- インフラとしての役割が大きい

- 長期保有向きの銘柄が多い(ETHやSOLなど)

Layer2が注目される理由

- 今後のDAppsやDeFiの成長を支える

- 取引手数料が安く、ユーザビリティが高い

今後のトレンドとしては、Layer1の進化(Ethereumの「Danksharding」など)と並行して、Layer2の普及が加速すると予想されています。

【初心者向け】Layer1・Layer2銘柄の購入方法

仮想通貨のLayer1・Layer2トークンは、以下の手順で購入できます。

- 【無料】仮想通貨取引所で口座開設(例:コインチェック)

- 日本円を入金

- 対応通貨(ETH・ARB・OPなど)を購入

まとめ

Layer1とLayer2は、ブロックチェーン技術の基盤とその発展を支える重要なレイヤーです。

- Layer1はBitcoinやEthereumのように、セキュリティと信頼性を重視した「本体」ネットワーク。

- Layer2はそのLayer1の弱点(処理速度や手数料)を補うための拡張ソリューションです。

それぞれに役割と特徴があり、用途や投資対象としての選び方も異なります。

今後の仮想通貨市場では、Ethereumの進化とともにLayer2の普及・成長も加速する見通しです。

この機会に、自分に合ったプロジェクトやトークンを見極めて、より賢く活用していきましょう。